先日無事に完成したマルチトレーラー。お祝いのカツ丼も完食して大満足のワタクシであります。

先日無事に完成したマルチトレーラー。お祝いのカツ丼も完食して大満足のワタクシであります。

マルチトレーラーは3Dプリントでどこまで造り込めるか不明点があったのでステアなしとしておりました。

マルチトレーラーは3Dプリントでどこまで造り込めるか不明点があったのでステアなしとしておりました。

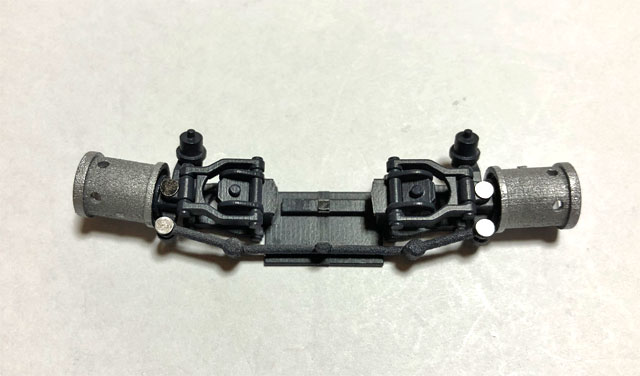

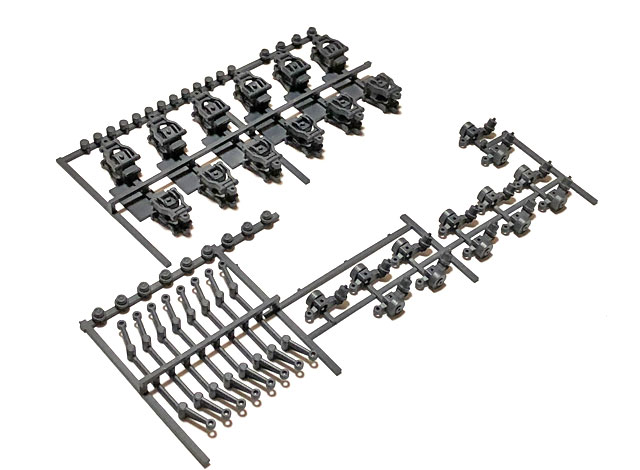

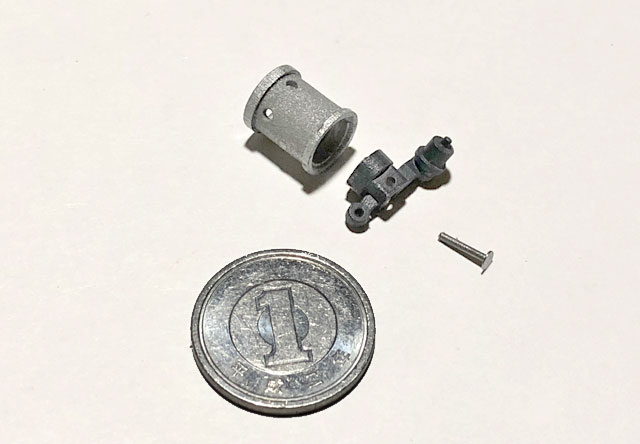

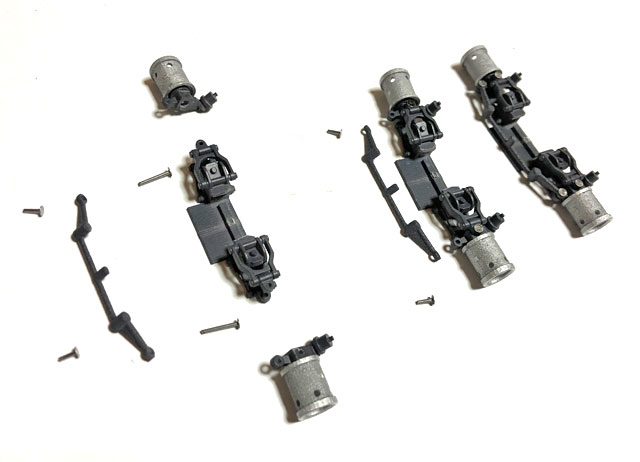

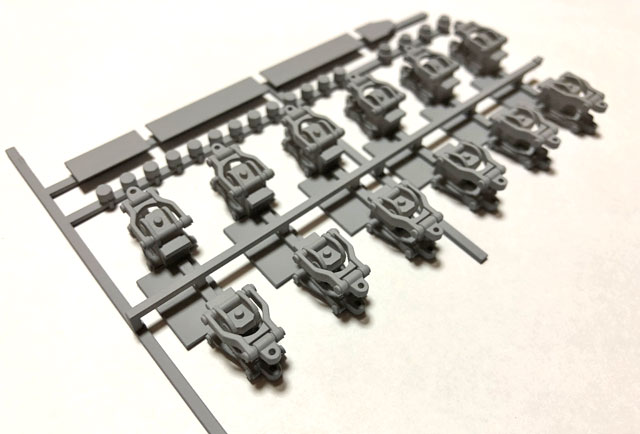

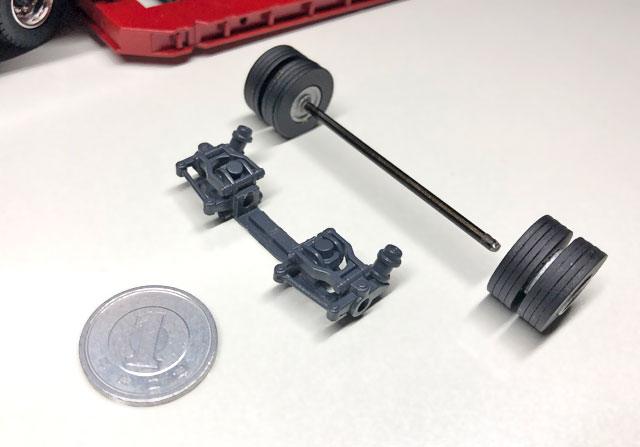

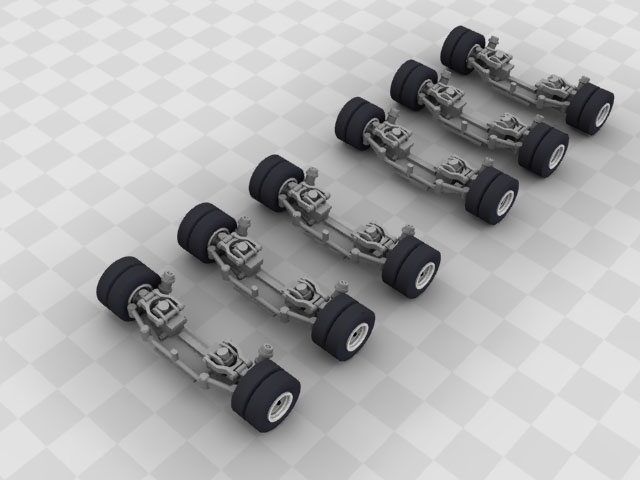

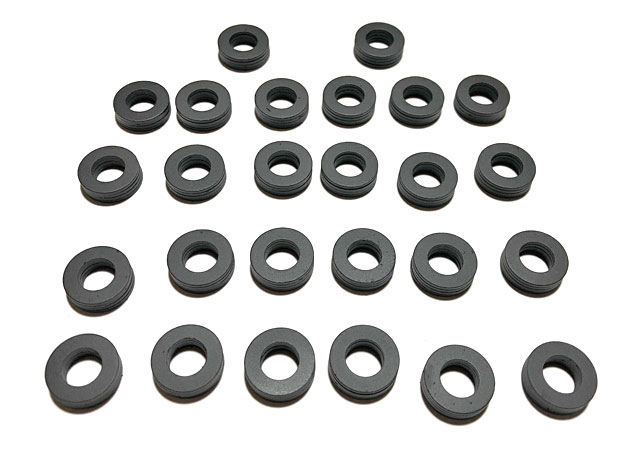

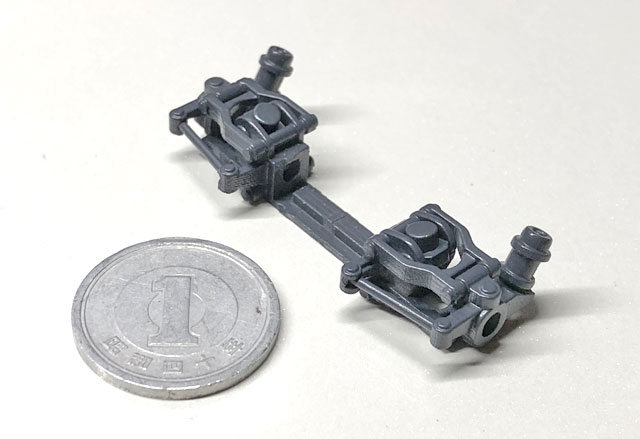

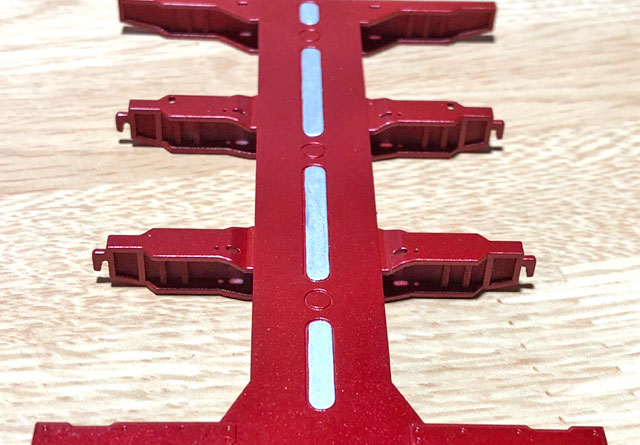

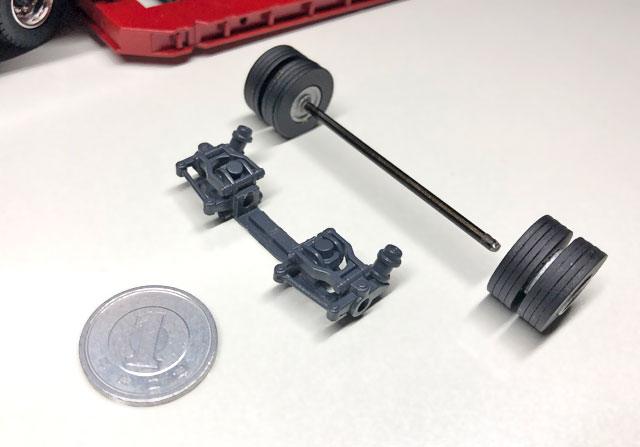

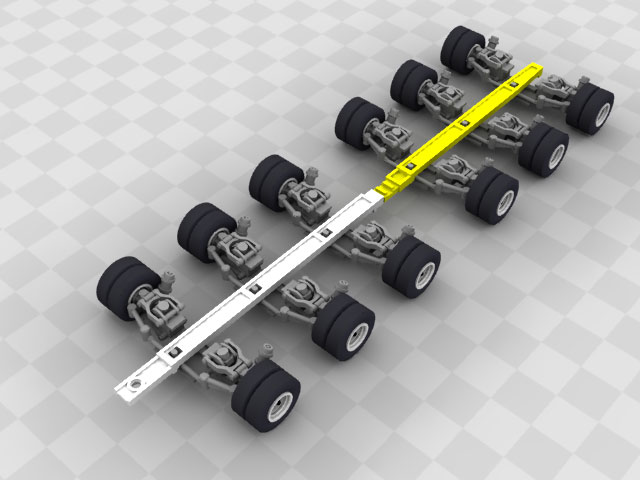

その車軸パーツがこちら。タイヤ回転以外の可動部は無しで、左右のホイールを黒いシャフトが突き抜ける構造です。フレームに納めた際にシャフトの遊びでパーツがカタカタ上下動することで、なんちゃってサスをかろうじて実現しています。

その車軸パーツがこちら。タイヤ回転以外の可動部は無しで、左右のホイールを黒いシャフトが突き抜ける構造です。フレームに納めた際にシャフトの遊びでパーツがカタカタ上下動することで、なんちゃってサスをかろうじて実現しています。

ここで、......知欠ジョーよ.........ステアを......ステアを.........実現するのです.........ほわんほわんほわ〜ん。という夢のお告げがあったかはともかく、ステア化をしてみたいという欲求が押されられず、思わず検討を行ってしまいました。反省はしていません。

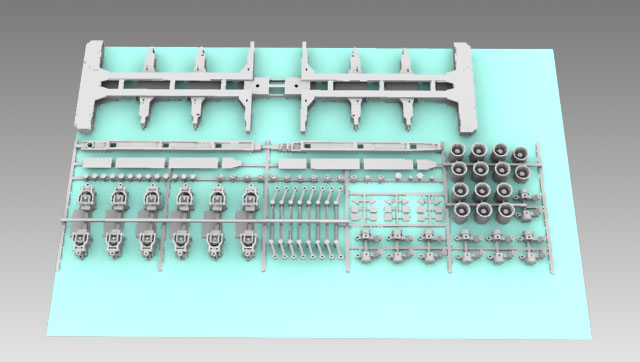

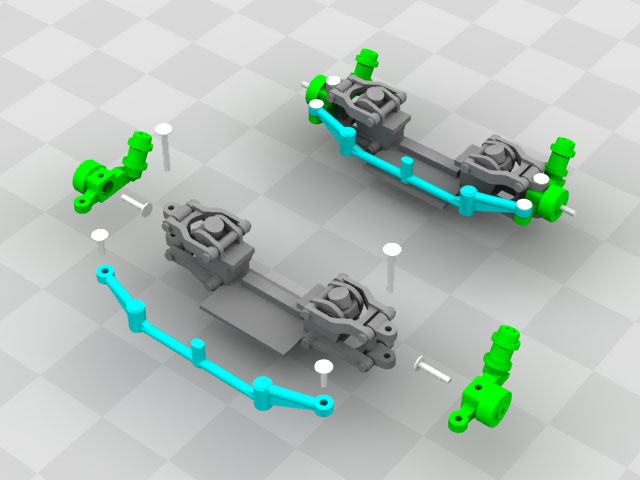

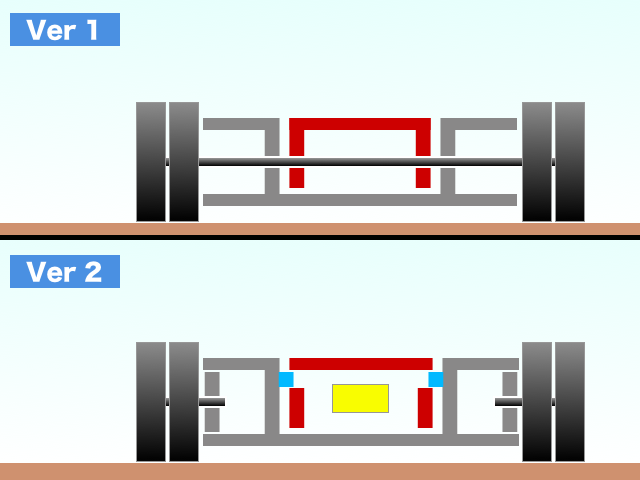

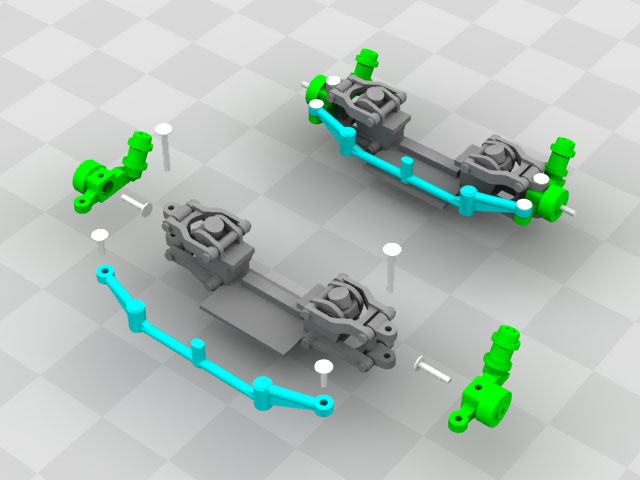

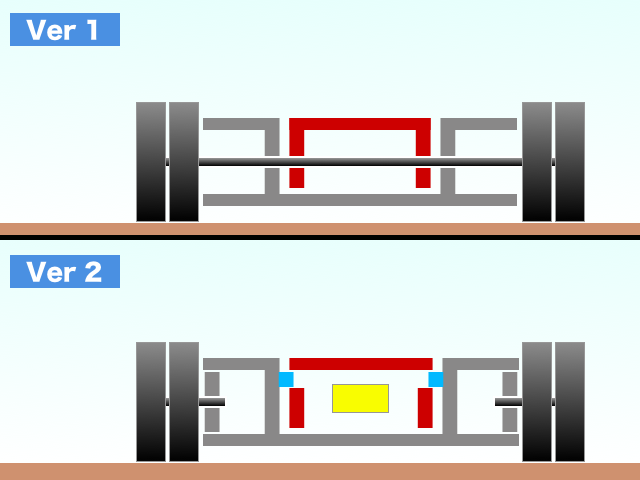

いざ、この車軸パーツのステア化をCGソフトでモデリングです。構造としては一般的な模型と同様にステアロッド(水色)でサイドパーツ(緑色)を動かす形です。軸には金属ピンを使うことを考えています。パーツが小さいのであちこち補強のリブを入れたりしてます。

いざ、この車軸パーツのステア化をCGソフトでモデリングです。構造としては一般的な模型と同様にステアロッド(水色)でサイドパーツ(緑色)を動かす形です。軸には金属ピンを使うことを考えています。パーツが小さいのであちこち補強のリブを入れたりしてます。

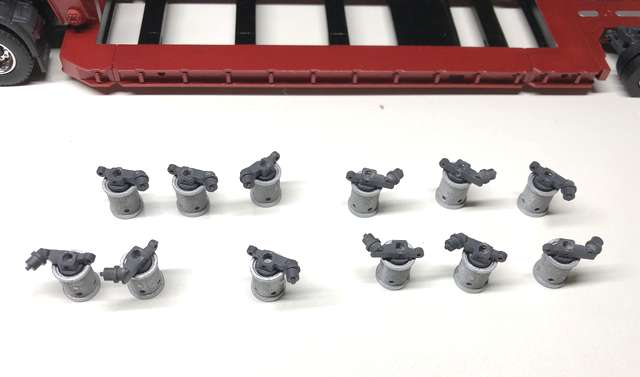

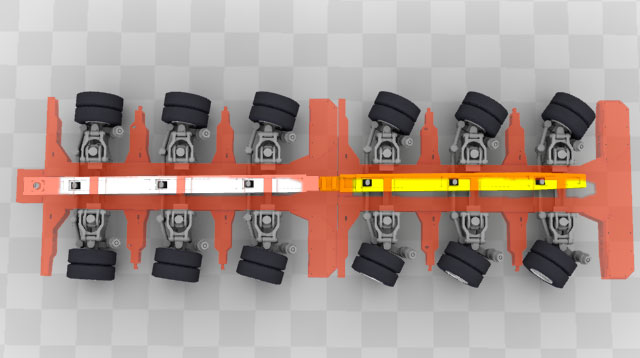

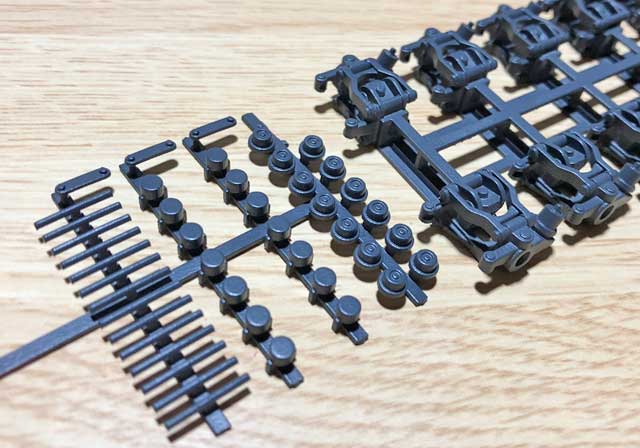

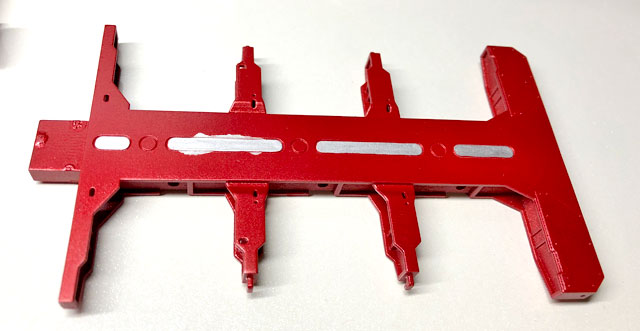

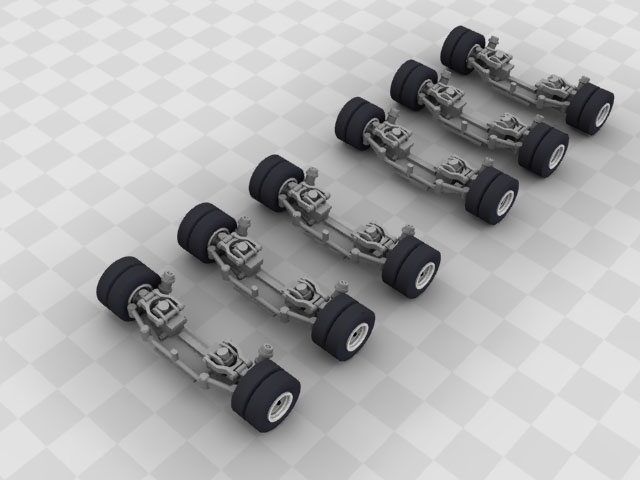

そして6軸分を並べたのがこちら。ここまではまだ順調に検討できました。

そして6軸分を並べたのがこちら。ここまではまだ順調に検討できました。

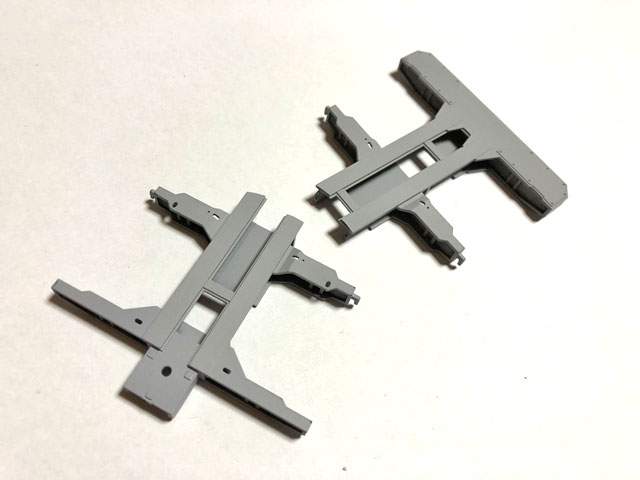

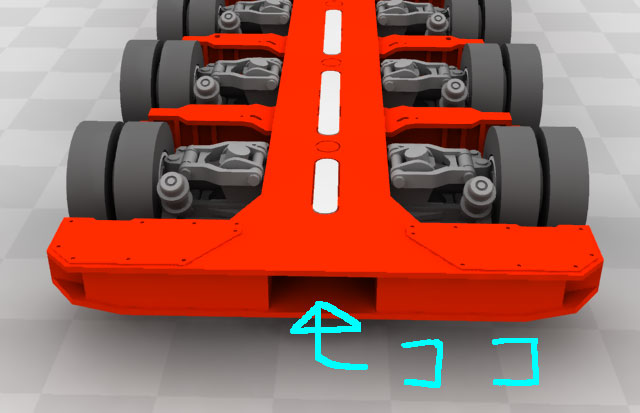

問題はこの6軸をどうやってリンクして動かすかです。

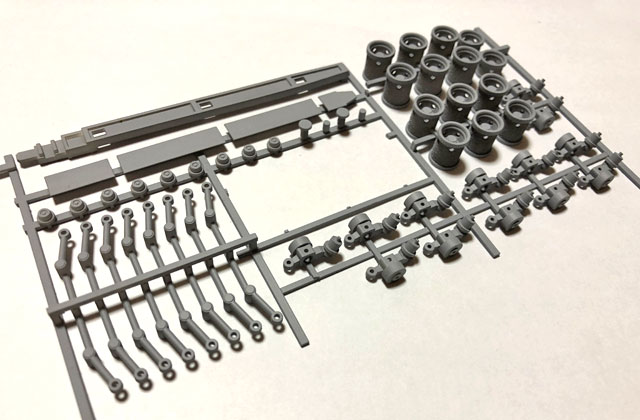

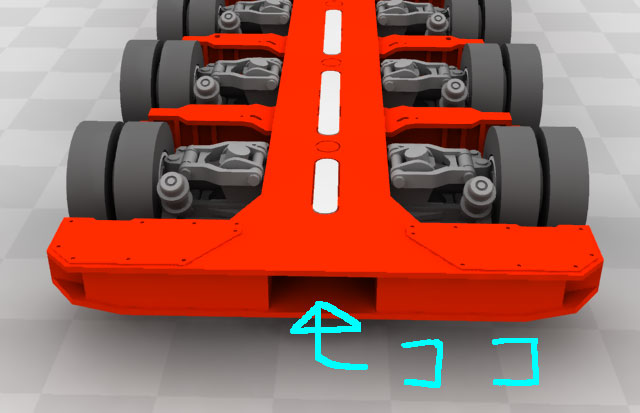

と言うのもリンク機構を埋め込むためのフレーム中央の穴スペースが超狭いのです。幅12mm、高さ4.5mmしかありません。ぐはぁ。さらにフレームは前後に分離するので、リンク機構も分離できねばなりません。うぎょぅ。しかも前後のフレームをつなぐジョイント部ではもっと狭い幅9mm、高さ3.5mmです。でひぃ。

と言うのもリンク機構を埋め込むためのフレーム中央の穴スペースが超狭いのです。幅12mm、高さ4.5mmしかありません。ぐはぁ。さらにフレームは前後に分離するので、リンク機構も分離できねばなりません。うぎょぅ。しかも前後のフレームをつなぐジョイント部ではもっと狭い幅9mm、高さ3.5mmです。でひぃ。

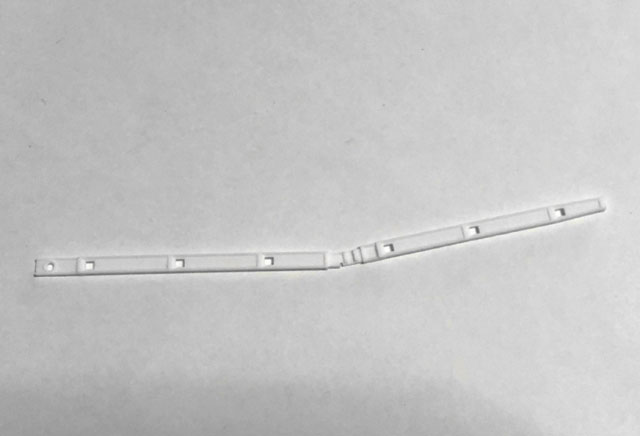

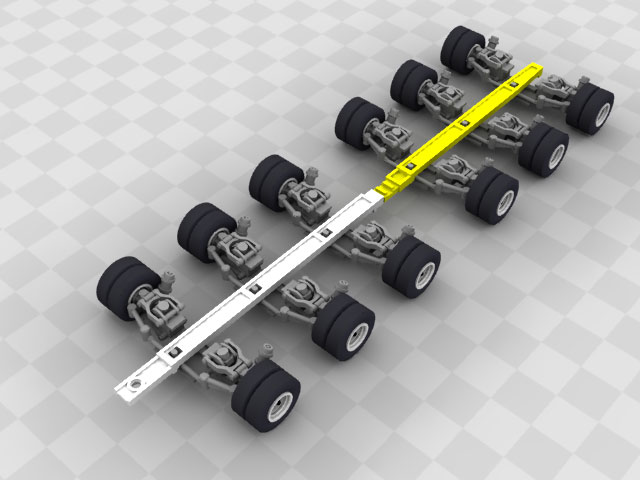

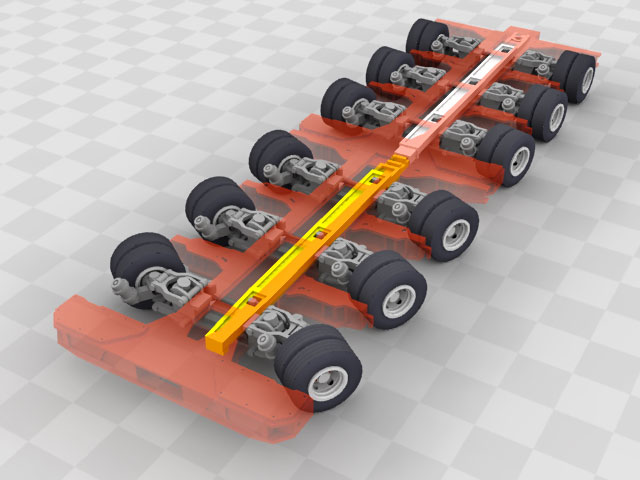

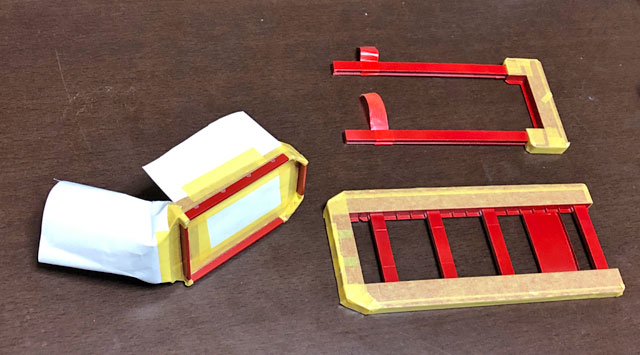

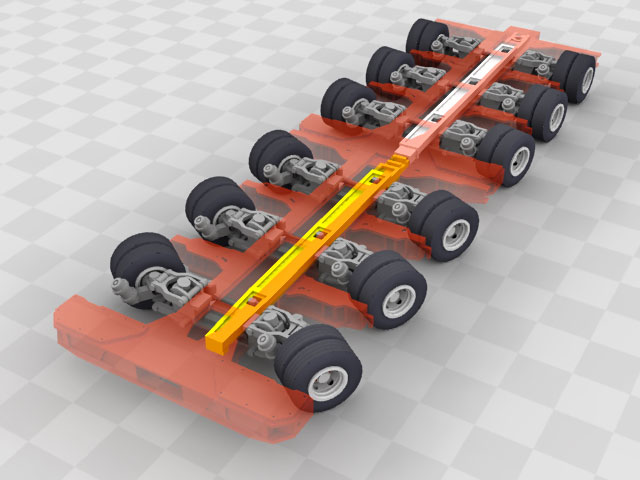

脳みそを絞った結果がこちら。出来てみるとなんか普通な形なんですが、白と黄色のリンクバーを設けました。ドリンクバーとは違いますので、いろんなジュースを混ぜて得体の知れない味と色の飲み物を生み出すのはやめましょう。

脳みそを絞った結果がこちら。出来てみるとなんか普通な形なんですが、白と黄色のリンクバーを設けました。ドリンクバーとは違いますので、いろんなジュースを混ぜて得体の知れない味と色の飲み物を生み出すのはやめましょう。

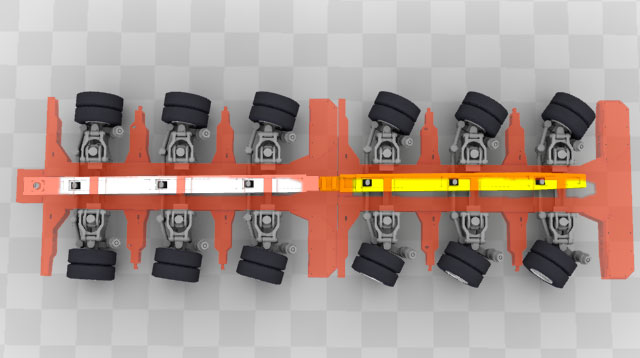

上から。CGの醍醐味、半透明表示です。リンクバーが左右にスイングすることで各軸のステアが連動します。後ろの車軸がより大きくステアするようになっています。

上から。CGの醍醐味、半透明表示です。リンクバーが左右にスイングすることで各軸のステアが連動します。後ろの車軸がより大きくステアするようになっています。

後方から。狭い中で十分にリンクバーがスイングできて、なおかつ前後がジョイントができるようにと、形状はかなり試行錯誤して考えました。

後方から。狭い中で十分にリンクバーがスイングできて、なおかつ前後がジョイントができるようにと、形状はかなり試行錯誤して考えました。

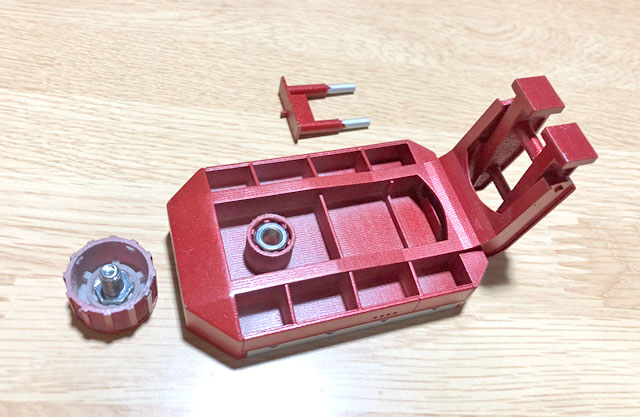

そして、なんちゃってサスの実現も難問です。ステア機能があるわリンクバーがあるわでシャフトが通せないので、車軸パーツにラッチ(水色)を設ける構造にしました。フレーム側のラッチ受け穴を大きめにしとくことで車軸パーツがカタカタ上下動します。

そして、なんちゃってサスの実現も難問です。ステア機能があるわリンクバーがあるわでシャフトが通せないので、車軸パーツにラッチ(水色)を設ける構造にしました。フレーム側のラッチ受け穴を大きめにしとくことで車軸パーツがカタカタ上下動します。

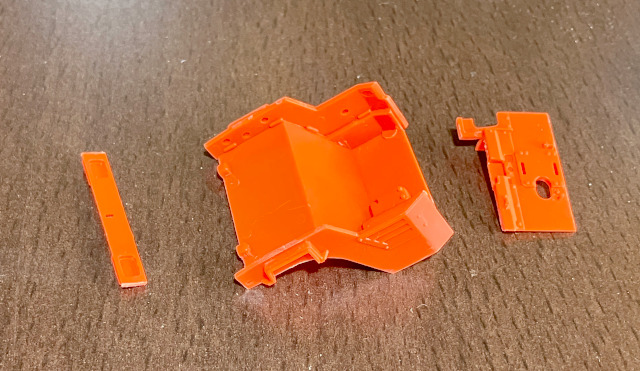

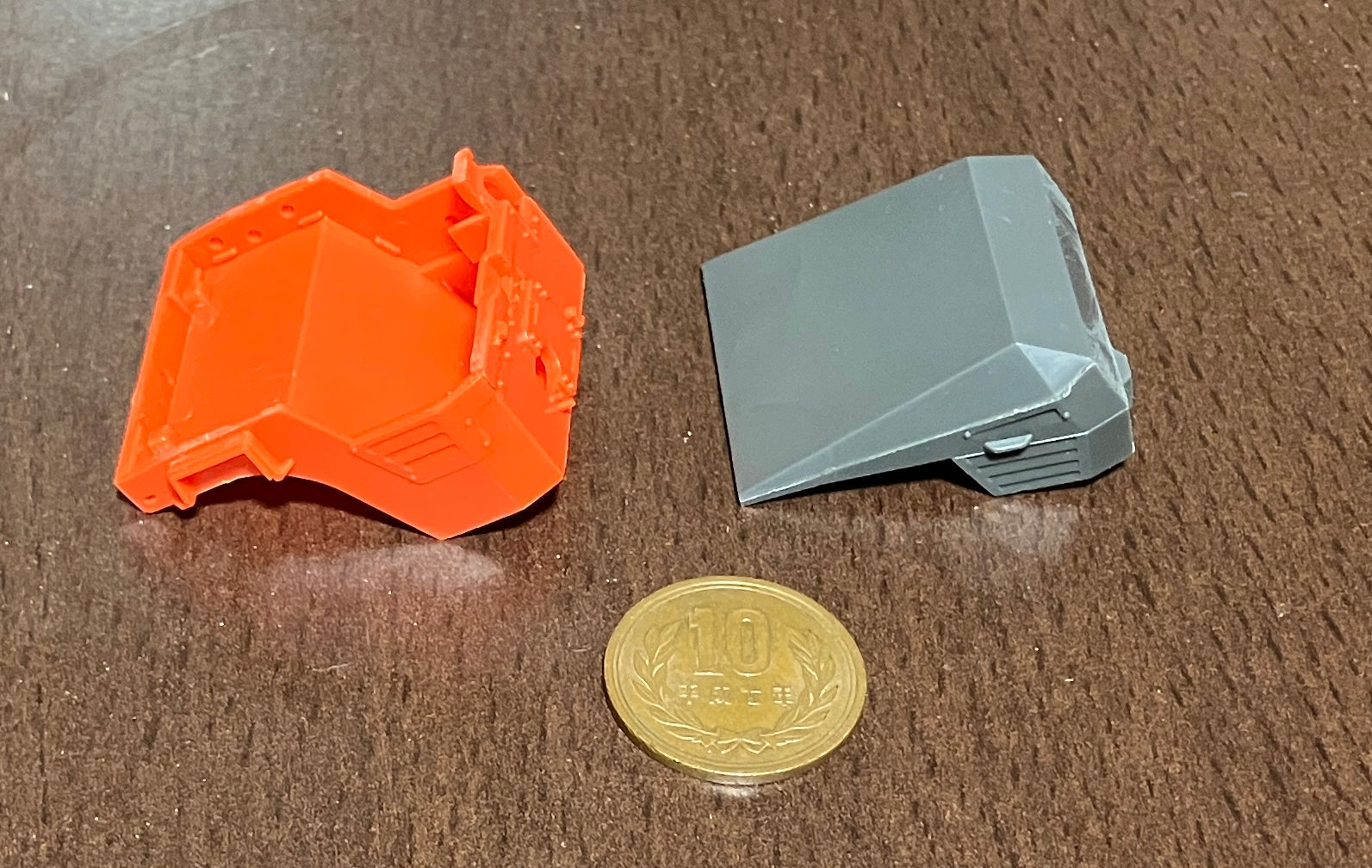

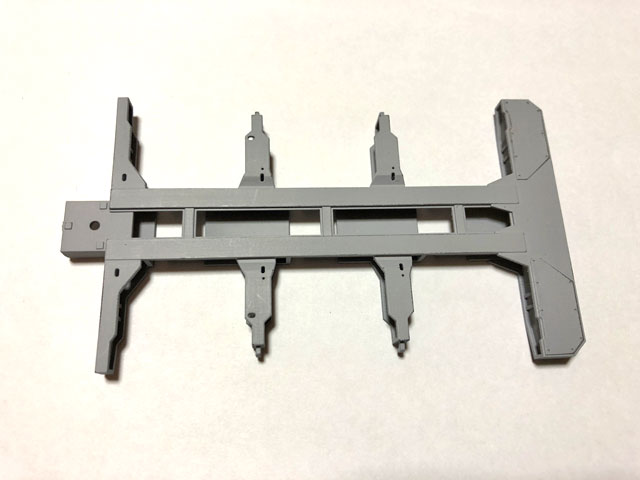

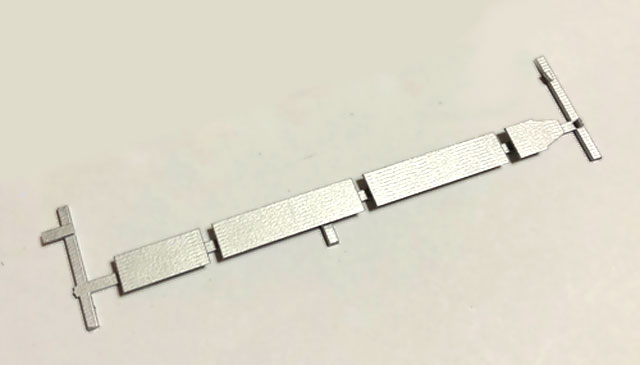

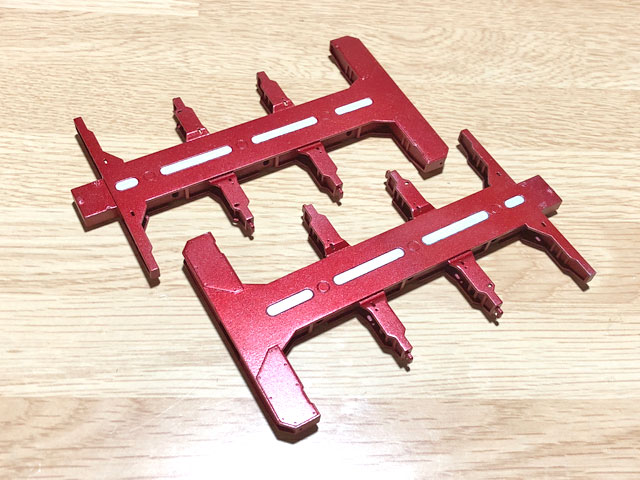

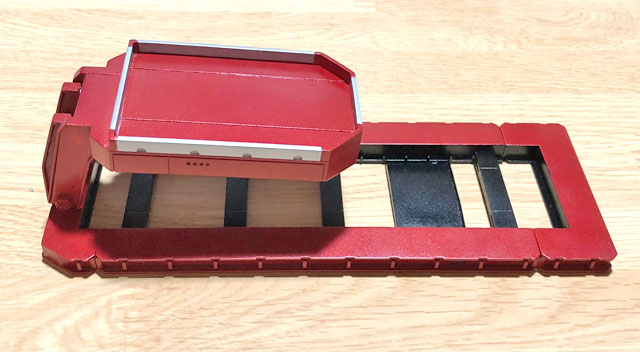

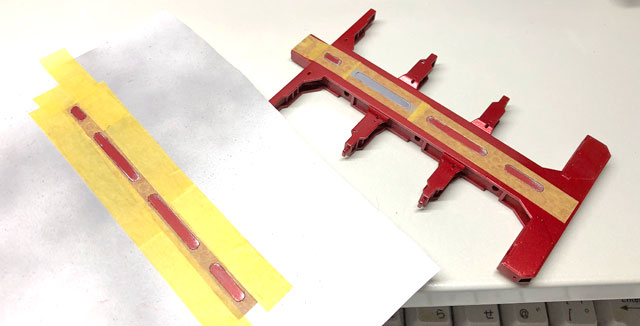

おまけとして、フレーム中央のシルバーの形状を変えました。実は実機は幅2.99m版と3.2m版があり、シルバーの形が違います。模型化したのは3.2m版なのですが、シルバーはカックイイと思った2.99m版の形にしれっとしていました。これを今回は本来の3.2m版の形に戻すことにしました。

おまけとして、フレーム中央のシルバーの形状を変えました。実は実機は幅2.99m版と3.2m版があり、シルバーの形が違います。模型化したのは3.2m版なのですが、シルバーはカックイイと思った2.99m版の形にしれっとしていました。これを今回は本来の3.2m版の形に戻すことにしました。

また、テールライト類(水色)は紙パーツの貼り付けでは仕上がりがイマイチだったので、別パーツとしてモデリングしました。

こうしてみるとリンクバーやなんちゃってサスの構造がなんか無理やりですね〜。これらのギミックをうまく実現できるのでしょうか?できたとして全体がまとまりのあるスムーズな動きをしてくれるのでしょうか??サッパリわかりません!!

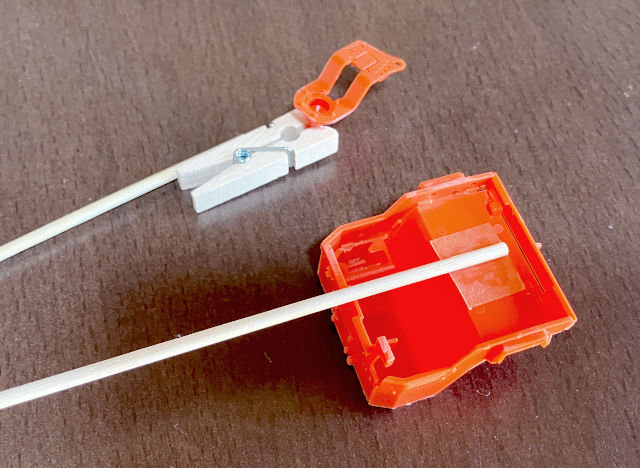

塗装に先立ってこんなのを作りました。100均の木製ピンチに竹串をくっつけて、即席の塗装棒です。

塗装に先立ってこんなのを作りました。100均の木製ピンチに竹串をくっつけて、即席の塗装棒です。

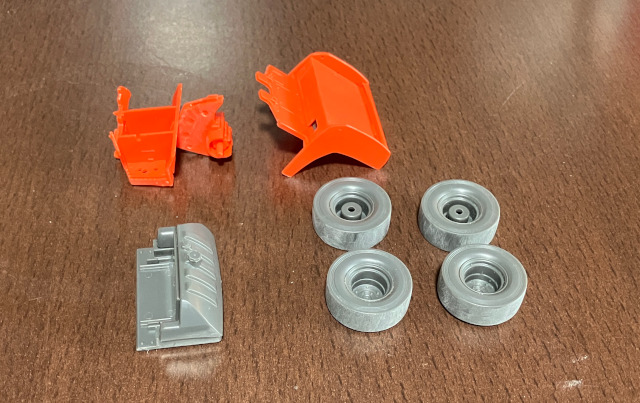

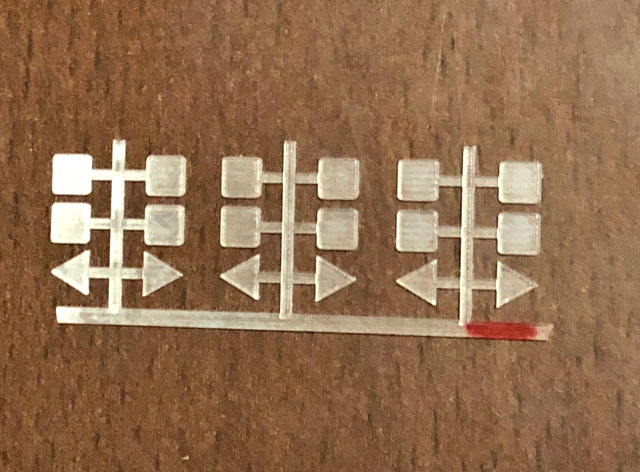

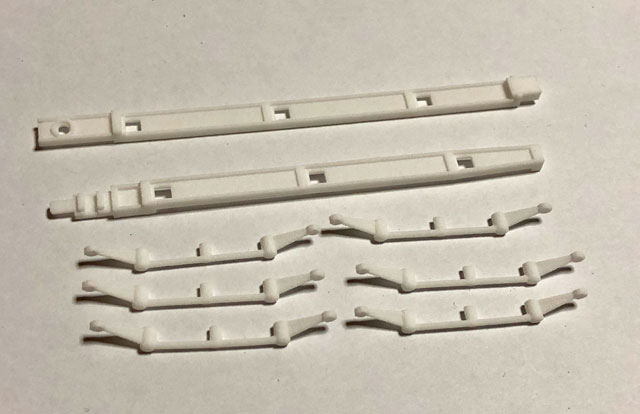

塗装棒にパーツを装着。細かいのや掴むところがないのは両面テープで竹串に装着。

塗装棒にパーツを装着。細かいのや掴むところがないのは両面テープで竹串に装着。

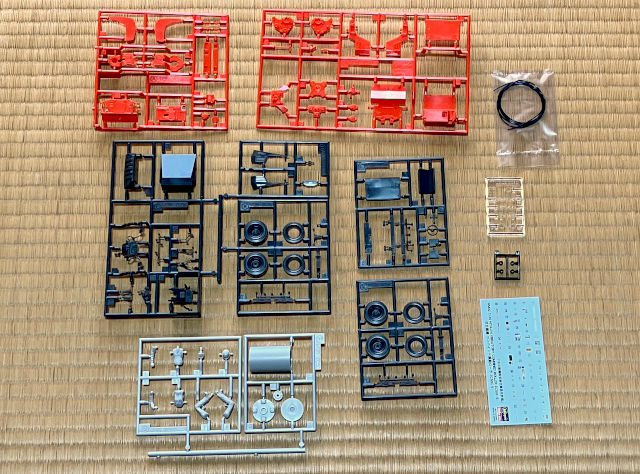

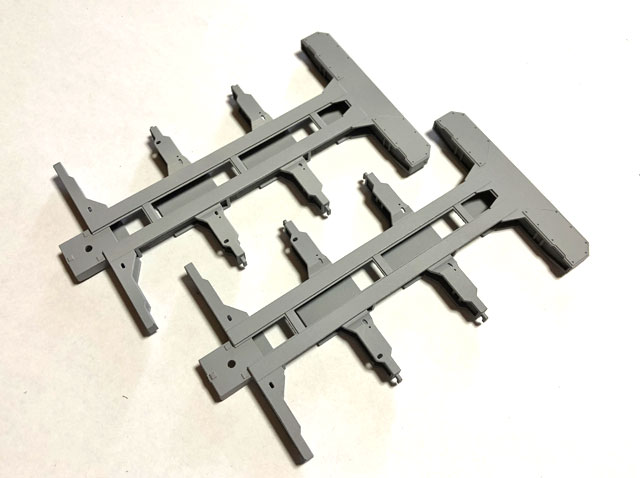

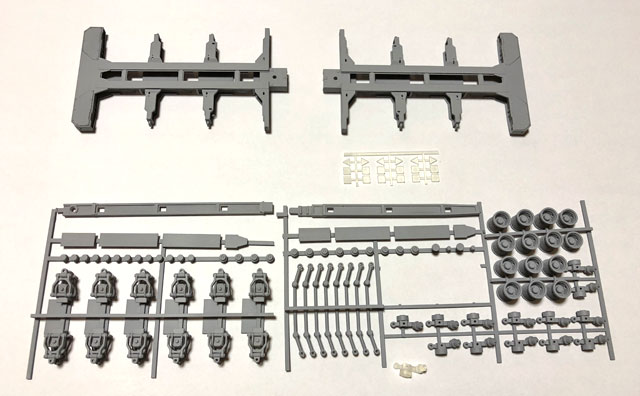

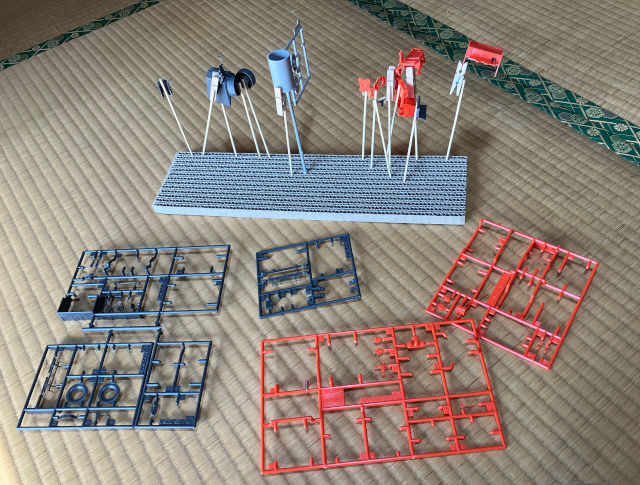

塗装棒は猫の爪とぎ(これも100均)に突き刺して、ランナーのまま塗装するパーツも準備して、いざスプレー塗装。

塗装棒は猫の爪とぎ(これも100均)に突き刺して、ランナーのまま塗装するパーツも準備して、いざスプレー塗装。

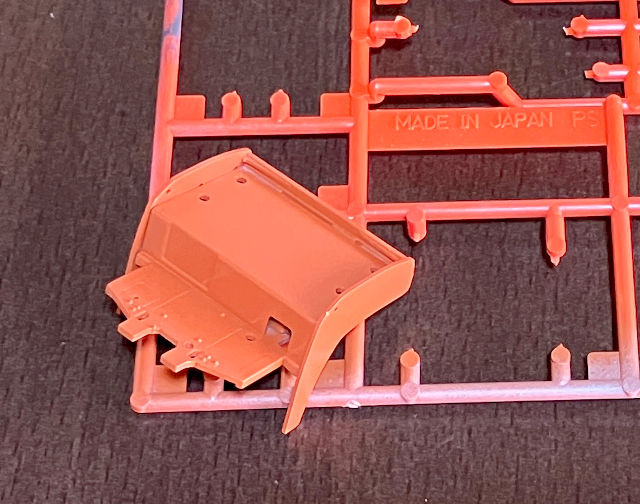

オレンジ色のパーツは指定色の「オレンジ」が実機にも準じて良いのでしょうけど、その色だとどうも重厚感が足りない気が。

オレンジ色のパーツは指定色の「オレンジ」が実機にも準じて良いのでしょうけど、その色だとどうも重厚感が足りない気が。

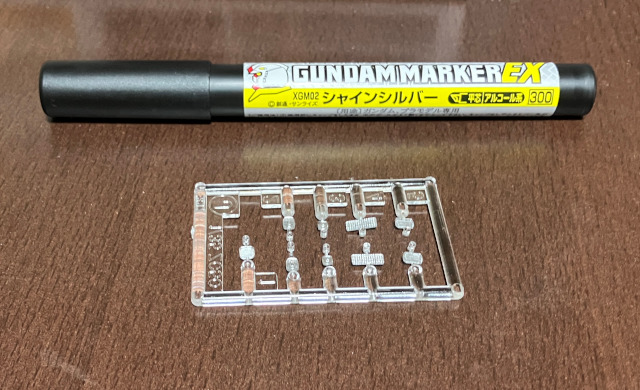

ローラードラムは銀色ピカピカでは何なのであえて筋状のムラを作ろうと思ったんですか、いざやってみたら全然イメージ通りにならず。

ローラードラムは銀色ピカピカでは何なのであえて筋状のムラを作ろうと思ったんですか、いざやってみたら全然イメージ通りにならず。

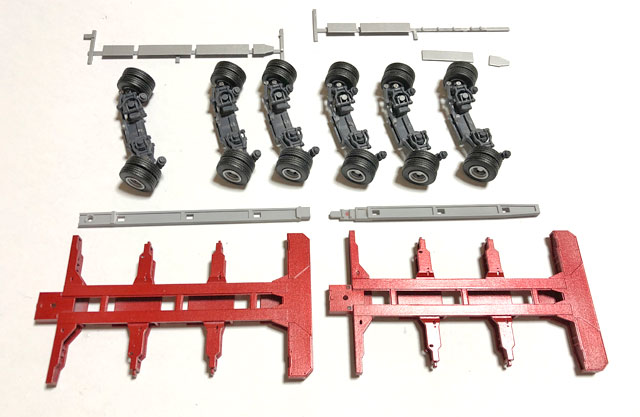

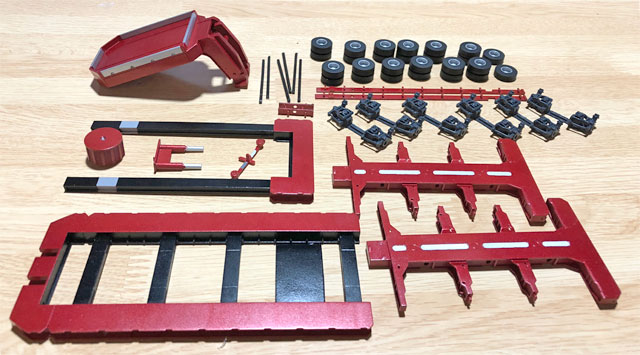

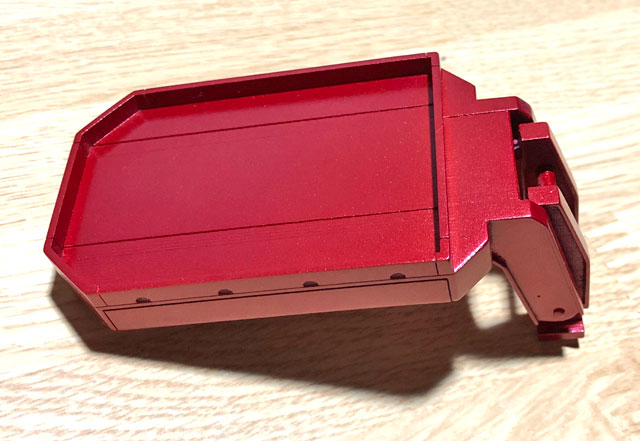

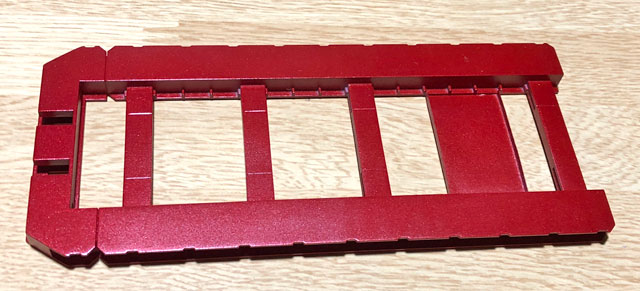

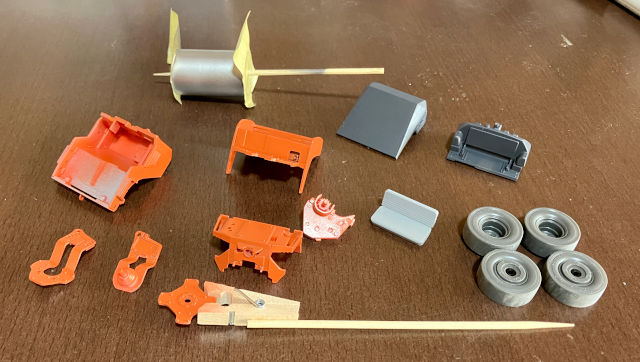

スプレー塗装が終わった主要パーツ。この後は一番苦手な筆塗りをやって、デカール貼り(全部で50枚近く!)やって、仕上げスプレーをやって、最後にやっと組み立てです。ん~、年内に終わるのかこれ?

スプレー塗装が終わった主要パーツ。この後は一番苦手な筆塗りをやって、デカール貼り(全部で50枚近く!)やって、仕上げスプレーをやって、最後にやっと組み立てです。ん~、年内に終わるのかこれ?